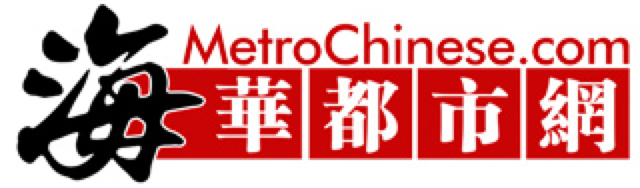

1973年费城交响乐团访华演出现场 | 图片:费城交响乐团

今天,一位美国导演詹妮弗·林通过一部纪录片《贝多芬在北京》(Beethoven in Beijing), 再现了那一次不可思议的访华之旅和其背后鲜为人知的故事。费城交响乐团的“破冰之旅”经历了哪些波折?詹妮弗·林为什么要拍摄这部纪录片?她和华人音乐家谭盾,郎朗之间发生了哪些故事?在美中两国关系亟待重启的今天,这部影片能否再次“破冰”?带着这些问题,我们对詹妮弗·林进行了专题采访。

纪录片《贝多芬在北京》导演 詹妮弗·林 | 图片:詹妮弗·林

纪录片《贝多芬在北京》导演 詹妮弗·林 | 图片:詹妮弗·林

《海华都市报》采访实录

记者 李蓓

1973年费城交响乐团首席诺曼·卡罗尔为中国同行示范演奏 | 图片:费城交响乐团

1973年费城交响乐团首席诺曼·卡罗尔为中国同行示范演奏 | 图片:费城交响乐团

1973年9月18日费城交响乐团音乐总监奥曼迪与乐团其他成员参观长城 | 图片:费城交响乐团

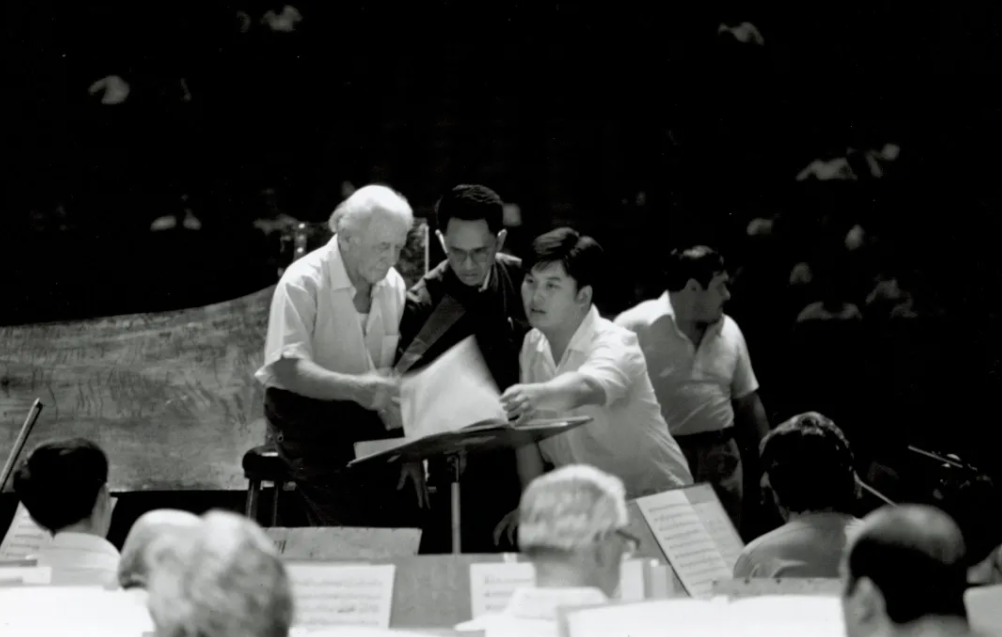

1973年费城交响乐团和中国音乐家一起排练 | 图片:詹妮弗·林

詹妮弗:我想我拍摄这部纪录片有两个目的,一是再现那一段历史,珍藏这段难忘的记忆;在另一方面,我想展示西方古典音乐在中国的飞速发展。

首先,我强烈地感觉到,费城交响乐团1973年访华演出的故事在美中关系史上有很重要的地位,但是可惜的是并没有很多人了解。很多人知道“乒乓外交”,但是对音乐外交不熟悉,美国的年轻人就更不知道了。在费城交响乐团的家乡(费城),我想也没有多少人了解它在美中两国关系史中扮演了多么重要的角色。所以我想通过这部《贝多芬在北京》把这段故事讲给大家听。

导演詹妮弗·林在北京拍摄 | 图片:詹妮弗·林

现在,不仅是美国的交响乐团,全世界的交响乐团都去中国演出,中国观众越来越多。就像费城交响乐团的指挥雅尼克在片中所说,“古典音乐需要年轻观众,而最多的年轻观众在中国”。在中国,大家非常重视音乐教育:学校开设音乐课,家长们愿意花钱让孩子们学习乐器,大家可以走进音乐厅欣赏古典音乐。而在美国,受到经费的限制,音乐教育好像没有受到足够的重视;家长们则更热衷让孩子们练习体育项目。通过两个国家的对比,你能发现一些有趣的东西。

记者:在纪录片中,我看到了几位大家非常熟悉的华人音乐家,比如获得奥斯卡最佳音乐奖的作曲家谭盾和享誉世界的中国钢琴家郎朗,他们为什么会出现在您的纪录片中?

詹妮弗:我们非常幸运,因为不仅有好故事,还找到了最好的“演员”,他们就是音乐家本人。谭盾,郎朗,还有一位是青年音乐家鹏鹏,他们三个人是重要的故事讲述人,帮助我们把故事呈现出来。

作曲家谭盾,竖琴演奏家Elizabeth Hainen和来自湖南的农村妇女同台演出 | 图片:詹妮弗·林

在之前的采访中,谭盾曾经谈到在他十几岁的时候,第一次在农村的大喇叭里听到费城交响乐团演奏的音乐。他也是我第一个采访到的人物。最重要的是,他是1978年后首届中央音乐学院的毕业生,代表了改革开放后从中国走向世界的第一代华人音乐家。

钢琴家郎朗和费城交响乐团合作 | 图片:源于网络

詹妮弗:是的,制作这部纪录片花了我五年多的时间。2015年,我开始拍摄一些采访和做一些研究。2016年,我的合作伙伴加入进来,从那时开始,我们开始跟拍费城交响乐团去中国演出,一共去了四次。最难的过程是架构这个故事,因为这个故事太宏大了;另外拍摄纪录片需要经费,其中的困难可想而知。

2020年3月1日,我们完成了《贝多芬在北京》这部纪录片。让我高兴的是,观众的反馈很积极,我们也在各种电影节上拿了不少奖,这对我是极大的鼓励。我们把影片拿到很多电影节上放映,费城电影节是其中一个,但是全部是线上进行的。去年还有两场露天汽车电影的放映活动,一个在马萨诸塞州,一场在俄亥俄州。在马萨诸塞州的放映现场,全片结束的时候,大家鸣笛表示祝贺。有一些小小的遗憾,观众们还没有机会在电影院里观看这部影片,我希望这能尽快实现。

1973年9月费城交响乐团音乐总监奥曼迪排练指挥中央乐团 | 图片:费城交响乐团

有一个惊喜是,我们在北京采访了一对老夫妇。2016年的时候,我们安排了一个午餐会,安排1973年曾经访华演出的音乐家与曾和他们一起排练的中国音乐家们见面交流。有一对中国老夫妇,他们看见了布克·罗伊,就走上前去。那位妻子对布克说,“我记得你,当年你送了我一本乐谱,我现在还保留着”。这个情节在剧本里没有,但是后来我们沿着这个故事继续拍摄。我们去了老夫妇的家,他们向我们展示了当年的乐谱,并回忆起当年的经历。这个细节非常地动人。

记者:确实,您提到的这个细节,也深深地触动了我,一本珍藏多年的乐谱包含着朴素真挚的情感,就像您在片中传递的信息,音乐在两国人民的心里搭建起一座桥梁。我看到片中用了大量的历史影像资料,真实地呈现了那段历史。我想知道,这些历史资料您是怎样收集的?

詹妮弗:1973年的历史素材非常的珍贵。有一些来自私人拍摄。1973年还有一部纪录片,是费城电视台拍摄的,就是现在的CHANNEL 10。我们从ABC和CBS拿到了使用那部片子的授权。我们还从尼克松图书馆找到了很多史料,从欧洲找到一些中国文革时期的影像素材。

为了拍摄这部电影,我做了很多的调查研究,但是没有完全被呈现出来。所以在疫情期间,我做了更多的采访和研究,找到了很多有意义的新档案文件,包括当时美国驻华代表,尼古拉斯·波莱特帕拉斯发给华盛顿的电报。虽然当时尼克松总统已经访问了北京,但是大家还是很难想象接下来会发生什么,外交家都在猜测,中国将走向何方,是往前走,还是往后退?所以,当费城交响乐团访华,在北京和上海演出的时候,大家都很关注谁出席了音乐会,有关新闻在中国报纸的哪个版面,什么位置。在这些电报里都有详细的描述。

在疫情期间,我一直忙着在做这些研究,而且决定写一本书,专门讲述1973年费城交响乐团访华演出的历史,名字也叫《贝多芬在北京》。明年初,这本书就会出版。

记者:我也非常期待看到这本书。您一直关注美中之间的交流,一定也知道,现在两个国家的关系遇到了一些问题,您觉得这部纪录片在现在推出,有什么特别的意义吗?

詹妮弗:这部纪录片推出的时间有点敏感,尤其是在当下,美国和中国的关系遇到了一些问题。我想这个影片可能会帮助大家从换一个角度来看对方,美国人换一个角度看待中国人,中国人也可以看到不同的美国。

中国对于我来说是一座珍贵的宝库,我永远是一个小学生,尝试去理解她的历史,当下和未来。中国是我父亲的故乡,在我的生命中也一直是一个牵挂,是我的故乡。我认为美中两国人民之间有很多共同点,它们存在于艺术和文化中,所以文化艺术方面的交流非常重要。

我知道现在美国和中国的关系正在经历困难的时期,这种困难以前也曾有过。但是我们看到,抛开政治因素,在经济,文化,家庭之间,我们都有割不断的联系。每年有很多中国留学生到美国学习,去中国的美国留学生也很多,两国之间的依存感从未像今天这样强。

政治可能将我们分开,但是文化,艺术,音乐会让我们走得更近,继续这样的交流非常重要。所以我希望有更多的人能够看到这部纪录片,因为我们需要这样有正能量的故事。

采访后记:

很多人和我一样,对1973年的费交访华“破冰之旅”并不陌生。因为它和乒乓外交一样,是中国外交史上的一个传奇。中美两国从1960年代的敌对关系,到1979年建交,两国人民之间的民间交流充当了非常重要的“大使”角色。

经历了近50年的政治文化重大变迁,两种文化和其背后紧张的外交关系经常被置于严厉的聚光灯下。尽管音乐无法凭借一己之力消弭政治对抗,但《贝多芬在北京》纪录片却展示了在宏观对抗背景下两方文化间出人意料而又温暖人心的共生关系,揭示了音乐如何超越意识形态,不仅在国家层面也在个人层面构建了桥梁。在中美关系急需矫正的今天,两国人民间的友好往来,或许仍能让我们看到希望和美好的未来。

我们要特别感谢詹妮弗为我们带来的这一部非常有历史价值和现实意义的纪录片,让我们从不同的角度来珍藏这一段有温度的故事。同时也真心希望有更多的观众能看到这部影片和其背后的故事。心中的坚冰融化之后,春天才会来临。

《贝多芬在北京》观看链接:https://www.pbs.org/wnet/gperf/beethoven-in-beijing-about/12364/